아무래도 우리는 그들을 못믿겠다

[논설] 누굴 위한 통신비밀보호법 개정인가?

장여경(진보네트워크센터)

지난 12월 11일. 국회 법제사법위원회 이춘석 의원실과 민주당 정책위원회 공동 주최로 통신비밀보호법 관련 토론회가 열렸다. 이 자리에서 가장 주목을 받은 것은 참석하지 않은 토론자였다. 통신비밀보호법 개정을 강력히 주장해온 법무부가 참석 대신 서면으로 토론을 대신한 것이다. 법무부는 서면 토론문에서 한나라당 이한성 의원이 발의한 통신비밀보호법 개정안을 강력 옹호하며 이 법안이 사실 정부 법안임을 다시한번 확인시켜 주었다. 법무부의 핵심 주장은 수사기관이 통신사업자를 통하여 감청하는 것이 "세계적인 입법 추세이자 감청의 남용을 방지하는 효과적인 방안"이라는 것이었다. 같은 내용의 통신비밀보호법 개정에 반대한 국가인권위원회의 의견에 대해서는 "정서적 거부이거나 충분한 검토 없이 시민단체 우려를 그대로 반영한" 것이라고 폄하하였다. 과연 그럴까?

통신비밀보호법 개정은 국정원을 위한 것

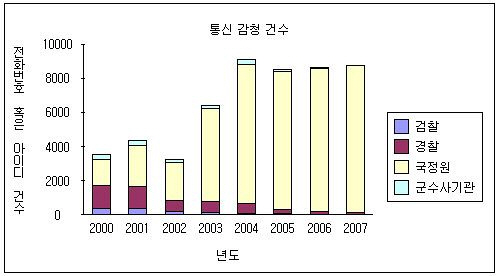

가장 먼저 짚을 점은 이 법의 개정을 가장 강력하게 추진하고 있는 세력이 국가정보원이라는 것이다. 언론에서는 통신비밀보호법 개정이 국가정보원의 ‘숙원 사업’이라는 이야기가 종종 나온다. 통신비밀보호법이 어째서 국가정보원의 숙원 사업인지는 감청 통계가 잘 보여주고 있다.

위 그래프는 정부가 연2회 공개한 감청 통계를 재구성한 것이다. 경찰, 검찰, 국가정보원, 국군 기무사령부 가운데 단연 압도적인 감청 집행자는 국가정보원이다. 2007년에는 전체 8,803건의 감청 가운데 무려 8,623건의 감청이 국가정보원에 의해 행해졌다. 놀랍지 않은가? 이는 현행 통신비밀보호법이 "국가보안법에 규정된 범죄" 전체를 감청할 수 있도록 보장하고 있기 때문이다.

그런데 국가정보원이 왜 이렇게 많은 감청을 해야 할까? 모두 알다시피 그들은 일반 범죄를 수사하지 않는다. 국가정보원이 최근 기술유출 범죄를 단속하는 개가를 올리고 있다고는 하지만, 이것이 그들에게 허용되는 업무 범위인지에 대한 논란도 계속되고 있다. 왜냐하면 현행 국가정보원법상 그들은 국내 정보를 수집할 수 없기 때문이다. 모두가 국가보안법 위반 사범이 아니라면, 국가정보원은 자신들에게 허용되는 이상의 범위를 감청하고 있다고 볼 수 밖에 없다. 하긴, 국가정보원 역시 논란의 소지가 있다는 점을 잘 알고 있다. 그래서 그들은 차제에 국가정보원법도 개정하여 정보 수집 범위를 합법적으로 확대하려 하고 있다. 국가정보원과 통신비밀보호법은 패키지인 것이다.

헌법 18조가 보호하고 있는 국민의 통신비밀의 권리 위에 군림하는 국가정보원의 권력은 통화내역, IP주소와 같은 통신사실확인자료의 경우에 더욱 심하다. 경찰, 검찰 등이 통신회사에 통신사실확인자료를 요청할 경우에는 법원으로부터 허가를 받아야 하지만, 국가정보원은 법원의 허가를 받지 않아도 되는 것이다.

이렇게 현행 통신비밀보호법이 국가정보원을 위한 구멍을 숭숭 뚫어놓았는데도 그들은 부족하다고 한다. 범죄 수사를 위해서가 아니다. 감시하고 사찰하기 위해서이다. 그러니 어떻게 우리가 통신비밀보호법 개정에 찬성할 수 있겠는가? 어떻게 그들을 믿을 수 있겠는가?

모든 통신사업자를 수중에 넣고

둘째, 이번 개정안대로 통신비밀보호법이 개정되면 가장 크게 달라지는 점은 모든 통신사업자를 통해 감청할 수 있게 된다는 점이다. 통신사업자는 감청 설비를 갖추고 수사기관의 협조에 응하지 않으면 통신 사업을 할 수 없게 되었다. 법무부는 수사기관이 통신사업자를 통하여 감청하면 "감청의 오남용 소지를 근본적으로 차단"하고 감청 절차가 "투명"해진다고 주장한다. 과연 그럴까?

잠시 2005년으로 돌아가 보자. 당시 전국민에게 충격을 주었던 ‘안기부 X파일’ 사건으로 인하여, 국가정보원과 그 전신인 국가안전기획부가 불법적으로 휴대전화를 감청해 왔다는 사실이 밝혀졌다. 불법 감청은 두 가지 기술적 방법에 의해 이루어졌다. 하나는 잘 알려진 대로 이동식 휴대전화 감청장비인 ‘카스'(CAS)이다. 국가정보원은 45kg 정도의 이 장비를 차량에 싣고 다니면서 감청대상자의 200미터 이내로 접근해 몰래 감청했다고 한다. 또다른 장비는 유선중계통신망 감청장비인 ‘R-2’이다. 이 장비가 대단히 중요하다. 왜냐하면 통신비밀보호법이 개정될 경우 도입될 감청 방식과 같기 때문이다. 당시 국가정보원은 휴대전화라도 유선망을 통해 중계된다는 점에 착안해 통신회사의 유선중계통신망에 감청 장비를 설치하였고, 이 말인즉슨 통신사업자의 협조 하에 불법 감청이 이루어졌다는 말이다.

R-2는 매우 막강하였다. 1998년 5월 이 장비가 개발된 후 그들이 장비를 폐기했다고 주장한 2001년 3월까지 국가정보원은 정치·언론·경제·공직·시민사회단체·노동조합간부 등 주요 인사 1,800여 명의 휴대전화 번호를 입력해 놓고 24시간 도청했다고 한다. 십 년이나 지난 지금은 그때보다 훨씬 더 많은 사람들이 더 자주 휴대전화를 사용하고 있으니 더욱 강력한 도청이 이루어질 수 있을 것이다. 잠깐, 통신비밀보호법에 따르면 감청은 법원의 허가를 받아 집행하도록 되어 있으니 괜챦을 거라고?

천만의 말씀. 만만의 콩떡이다. 그들이 불법 감청을 자행하던 당시에도 통신비밀보호법이 시퍼렇게 존재했었다. 하지만 감청은 전혀 "투명하게" 이루어지지 않았다. 통신사업자들은 불법 감청의 협조자로 전락하였다. 불법 감청 사실이 알려지기 전에 감사원이 이미 2000년 5월 12일 "통신제한조치 운용실태 감사결과"를 발표하면서 지적했던 바가 있다. 감사원 지적의 핵심은 수사기관의 감청이 많은 경우 불법적인 방법으로 이루어지고 있었으며, 통신사업자들이 이에 협조하고 있었다는 점이다. 전화국 담당자들이 감청 허가서를 제대로 확인하지 않은 것은 물론이고 대장에 제대로 기록도 하지 않았고, 수사기관이 요청하는대로 모든 편의를 봐주었다고 한다. 부당하고 무리한 감청이라 하더라도 거절하기 어려운 한국 사회의 서열주의와 신분상의 불이익에 대한 심리적 부담감 때문이다. 앞으로 그런 일이 없을 거라고 어떻게 장담하는가?