[방송기술저널=강동민 SBS TV기술팀 매니저] 이번에 한국방송기술인연합회의 지원을 받아 처음으로 NAB 2025 전시회를 참관할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 현재 저는 사내 방송 시설 설계 및 차세대 기술 기획 업무를 담당하고 있어, 자연스럽게 이번 박람회에서도 관련 분야 위주로 관심을 두고 관람하게 되었습니다.

다만, NAB는 국내 KOBA 박람회의 4~5배에 달하는 규모를 자랑하는 만큼, 제한된 출장 기간 사전에 일정을 조율한 주요 제조사 부스를 중심으로 관람할 수밖에 없었던 점은 다소 아쉬웠습니다. 그럼에도 이번 전시회는 많은 인사이트와 유익한 정보를 얻을 수 있었던 값진 경험이었습니다.

참관기를 어떤 형식으로 정리할지 고민하다가, 이번 박람회에서 특히 인상 깊었던 주요 기술 트렌드 세 가지를 중심으로 내용을 정리해 보고자 합니다.

1. 전용 장비에서 범용 서버로, 가상화 서버의 등장

NAB 2025 전시회에서 본 방송 장비 산업은 기존과 확실히 달랐습니다. 과거에는 기능별로 특화된 칩셋 기반 하드웨어 장비가 방송 시스템을 구성했다면, 이제는 대부분의 방송 기능이 범용 서버(COTS) 또는 클라우드 인프라 위에서 구동되는 소프트웨어 정의(Software Defined) 장비 형태로 급속히 변화하고 있다는 것을 확인했습니다. 이는 제작, 송출, 운영 방식 전반의 변화를 의미하며, 향후 방송 환경의 경쟁력 확보를 위해 반드시 검토해야 할 중요한 흐름이라고 생각합니다.

이번 전시회에서는 이러한 소프트웨어 전환 트렌드가 극명하게 드러났습니다. 이전의 주류 인터페이스로 소개되던 SDI 기반 장비는 찾아보기 어려웠으며, 대부분의 주요 장비가 IP 기반 인터페이스와 소프트웨어 가상화 구조로 구성되어 있었습니다. 특히 인디코더, 트랜스 코더, CG, 자막, 오디오 믹서, 멀티 뷰어 등은 개별 단일 하드웨어 박스 형태가 아닌, 가상화 환경 혹은 컨테이너 기반 소프트웨어 패키지(App 기반)로 구현되어, 상황에 따라 확장/축소 가능한 구조를 갖추고 있었습니다.

이러한 기반을 통해, 방송국은 기존보다 훨씬 민첩하고 유연한 운영체계를 구축할 수 있습니다. 예컨대, 특정 이벤트 기간(빅이벤트, 선거)에만 다채널 멀티 뷰어를 구성하거나, 필요한 순간(On-Demand)에만 트렌스코더를 사용할 수 있는 운용 방식이 가능해졌습니다. 이는 장비의 효율성을 최대화하며, 인력·장비·시간 자원의 최적화가 가능합니다.

물론, 이러한 가상화 시스템 전환에는 다음과 같은 사항이 고려되어야 합니다. 첫째, 여전히 높은 초기 도입 비용과 네트워크 인프라 구축 비용에 대한 검토가 필요합니다. 두 번째, 멀티캐스트 라우팅 설계, QoS 네트워크 모니터링 등 고도의 네트워크 설계가 요구됩니다. 셋째, 기존 SDI 기반에 익숙한 방송기술 인력에게 새로운 프로토콜, API 활용, 네트워크 개념에 대한 학습과 전환이 필요합니다.

그럼에도 방송 장비의 소프트웨어 전환은 거스를 수 없는 흐름이라고 보입니다. 특히 스튜디오 동시 제작(Multi Studio), 원격 제작(Remote Production), 실시간 AI 제작 등 차세대 방송과의 결합을 위해서는 필수적인 기반 구조로 자리 잡고 있습니다. 실제로 Lawo, Evertz, Grass Valley, EVS 등의 주요 벤더는 자사 모든 제품 군을 IP+소프트웨어 기반으로 완전히 재설계하고 있으며, 방송사는 더 이상 물리적 장비 구매가 아닌 기능 단위 구독 기반(Subscription-Based)의 운영 모델 채택을 고민해야 하는 시기가 되었습니다.

[그림1] Lawo의 COTS 서버 기반 코멘터리 솔루션. 별도의 하드웨어 없이 서버 내에서 애플리케이션 기반으로 동작 하는 솔루션

[그림1] Lawo의 COTS 서버 기반 코멘터리 솔루션. 별도의 하드웨어 없이 서버 내에서 애플리케이션 기반으로 동작 하는 솔루션

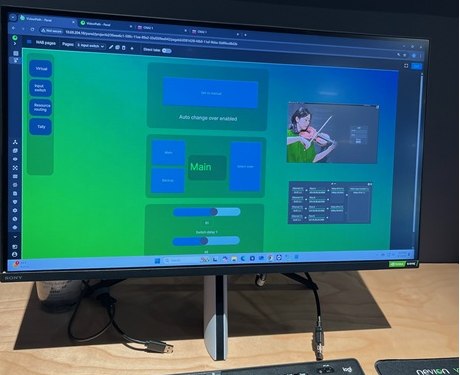

[그림2] Sony의 IP 오케스트레이션 ‘VideoIPath’ 내 가상화 라우터 컨트롤 패널 화면

[그림2] Sony의 IP 오케스트레이션 ‘VideoIPath’ 내 가상화 라우터 컨트롤 패널 화면

2. Cine 카메라와 방송 카메라의 경계 붕괴, ENG 시장 축소

NAB 2025에서 주목할 만한 변화 중 하나는 전통적인 방송용 ENG 카메라의 입지가 급격히 축소되고 있다는 점입니다. 동시에, 시네마 카메라와 방송용 카메라 간의 기술적, 운용적 경계가 사실상 사라지고 있음을 다양한 전시 사례를 통해 확인할 수 있었습니다.

전통적으로 ENG 카메라는 뉴스 및 현장 촬영에 특화된 숄더형 대형 카메라 장비로서, 견고성과 방송 인터페이스의 호환성이 강점이었습니다. 그러나 NAB 2025에서는 ENG 카메라 전용 신제품 발표가 거의 전무했으며, 주요 제조사들도 중형 또는 모듈형 카메라 중심의 솔루션을 집중적으로 소개하였습니다. Sony, Panasonic 등의 대표 ENG 제조사들의 라인업이 사실상 단절 상태이며, 현장에서는 Sony FX 시리즈, Canon C 시리즈, ARRI ALEXA 35 등 시네마 카메라들이 라이브 방송 및 뉴스 환경까지 포괄하는 다목적 장비로 전시되었습니다.

이러한 흐름의 배경에는 방송사의 기동성 요구와 시청자의 영상미 기대치의 변화가 요인이었다고 생각합니다. OTT, SNS 기반의 영상 소비가 증가하면서, 전통적인 뉴스조차 시네마룩을 요구받고 있습니다. 이에 따라 방송사도 즉시 송출 중심의 ENG 체계보다는, 포스트 프로덕션을 전제한 ‘시네마 기반 촬영 → 후반작업 → 보도 콘텐츠 제작’ 체계로 전환하고 있습니다. 또한 카메라 성능이 상향 평준화된 현재 시점에서, 전통적 방식의 무거운 숄더 타입의 ENG 카메라보다는 기동성이 필요한 중소형 타입의 카메라가 선호되는 것이 당연한 현상이라고 보입니다.

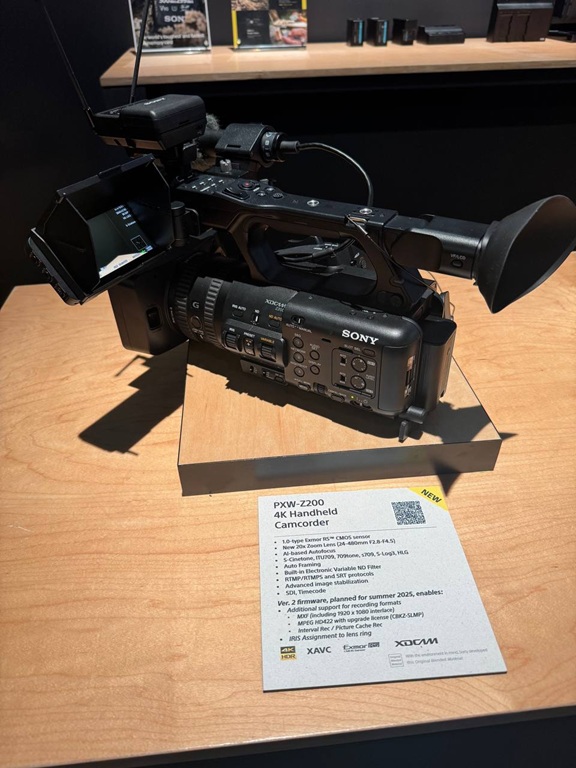

[그림3] AI 트래킹이 가능한 Sony의 Hand-held 카메라 PXW-Z200

[그림3] AI 트래킹이 가능한 Sony의 Hand-held 카메라 PXW-Z200

또한, TVU, liveU, Haivision, Sony C3P 등에서 선보인 5G 및 Starlink 연계 무선 전송 장비들은 시네마 카메라와의 결합을 통해 현장에서의 기동성과 전송 속도를 동시에 확보할 수 있음을 시연하였습니다. 전통적인 광디스크/메모리 카드 인제스트 방식은 더 이상 메인 솔루션이 아니며, 촬영과 동시에 클라우드 또는 실시간 송출이 가능한 ‘커넥티드 카메라’ 시스템이 차세대 뉴스 제작 환경의 표준으로 부상하고 있습니다.

결국, NAB 2025는 ENG 시대의 종료와 함께, ‘취재 카메라의 역할’에 대한 재정의가 필요한 시기임을 보여줬다고 생각합니다. 앞으로의 카메라는 방송/시네마의 구분이 아닌, 룩, 네트워크 연계성, 원격 제어 가능성을 기준으로 선택이 되어야 하며, 이는 향후 방송사의 뉴스 및 제작 시스템의 기준이 되어야 한다고 생각되었습니다.

3. 5G 및 민간 위성 기반 라이브 전송 상용화 시대의 시작

이번 전시회에 전송 기술 분야로 전시에 참여한 TVU Networks, LiveU, Haivision 등의 업체가 내세운 기술들을 보고 있자면, 방송 전송 기술의 전환이 이미 진행 중임을 명확히 보여주는 자리였다고 할 수 있겠습니다. 이전까지 대세로 운영되었던 위성·RF·SDI 중심의 기존 송출 분야 대신, 5G 및 민간위성(Starlink) 분야 기반 실시간 전송 기술이 단순 실험 단계를 넘어, 상업적 성공 가능성이 입증된 ‘현실적 대안’으로 자리매김하고 있었습니다.

TVU Networks가 주목받은 사례로 공개한 프로젝트를 보면 더욱 이 상황이 현실적으로 다가옵니다. TVU가 ‘프랑스 텔레비전’과 함께 수행한 ‘2024 파리 올림픽 성화 봉송 중계 프로젝트’는 중계차, 국가 위성, 고정 송출 인프라 없이 100% 클라우드와 5G만으로 대규모 이동 중계를 구현한 세계 최초의 상용 사례라 합니다. 60여 일간 프랑스 전역 400여 개 지역을 돌며 진행된 성화 봉송을 매일 8~10시간씩 실시간 중계한 이 프로젝트는 TVU의 모바일 인코더(TVU One)와 AWS 기반 클라우드 제작 스튜디오, Starlink·5G 조합의 전송 시스템, 그리고 현장 1인 운용이 가능한 스마트폰 앱(TVU Anywhere)을 통해 전 구간을 무중단, 저지연, 다채널 송출로 진행되었습니다. 프랑스 텔레비전은 이 시스템을 통해 전송비 96%, 제작비 63%를 절감하고, OTT, SNS 등 다양한 플랫폼을 통해 6천만 명 이상 시청자에게 콘텐츠를 제공했습니다.

이 외에도 다수의 업체는 이러한 흐름을 반영한 신제품을 공개했습니다. LiveU는 AI 중심의 자동화 뉴스 제작 워크플로우와 ‘LiveU Studio’ 기반의 클라우드 프로덕션 환경을 선보였고, Haivision은 스마트폰 앱(MoJoPro), 초저지연 5G 인코더(Falkon X2), 클라우드 통합 제어 시스템(Hub 360) 등으로 구성된 전송 라인업 제품들을 발표했습니다. 이들 시스템은 단순히 전송 장비로서 기능하는 것을 넘어, 촬영-전송-제작-송출 전 과정을 통합하는 리모트/모바일 제작 플랫폼이 현실적으로 가능함을 보여주었습니다.

향후 저희와 같은 지상파 방송사에서도 이와 같은 전송 기술은 선거, 스포츠, 국제 이벤트, 지방 중계 등 다양한 제작 환경에 대응할 수 있는 대안적 기술로서 고려가 꼭 필요합니다. 특히, 기지국 기반의 기존 무선 송출 방식이 제한되는 환경(도심 밀집 지역, 도서 산간, 해외 특파 중계 등)에서 ‘5G + 민간위성(Starlink)’ 조합은 효과적인 솔루션이 될 수 있으며, 클라우드 기반 제작 스튜디오, 자동화 송출시스템, 모바일 인코더 통합 운용과 같은 구조는 방송 인프라의 유연성과 자산 효율을 극대화할 수 있는 실질적인 방법이 될 것입니다.

[그림4] TVU Network의 클라우드 제작 프로덕션 시연

[그림4] TVU Network의 클라우드 제작 프로덕션 시연

[그림5] Haivision의 5G 스마트폰 전송 솔루션 Mojo Pro 시연

[그림5] Haivision의 5G 스마트폰 전송 솔루션 Mojo Pro 시연